�i1966�N���j |

|

1965�N�i���a40�j�ɓ��k��w���w���ɓ��w�������́A����������1�J���A���h������2�J�����著���Ă��瓌�k��w����N��فi�k�����j�̗����ƂȂ����B���̗��́A1936�N�i���a11�j�ɓ������k�鍑��w�@���w�����ł������Ό����搶�i1882-1976�j���A���s�k�O�Ԓ��㐙�̈�p�ɃL���X�g�Ҋw���̂��߂Ɏ����𓊂��Č��Ă�ꂽ�̂��n�܂�ł���B�������A�I�풼��ɕČR�̏��Z�h�ɂƂ��Đڎ�����A1952�N�i���a27�j�w�����Ƃ��čďo�������Ƃ������Ƃł��邩��A���̌������̂��푈�̌������Ă���Ƃ����悤�B���������A���{���̂���������̍Z�ɂ́A�����ɂ�]�p�������̂ł���A�i���R�ɐڎ����ꂽ����̖ʉe�𑽂��c���Ă����B

|

|

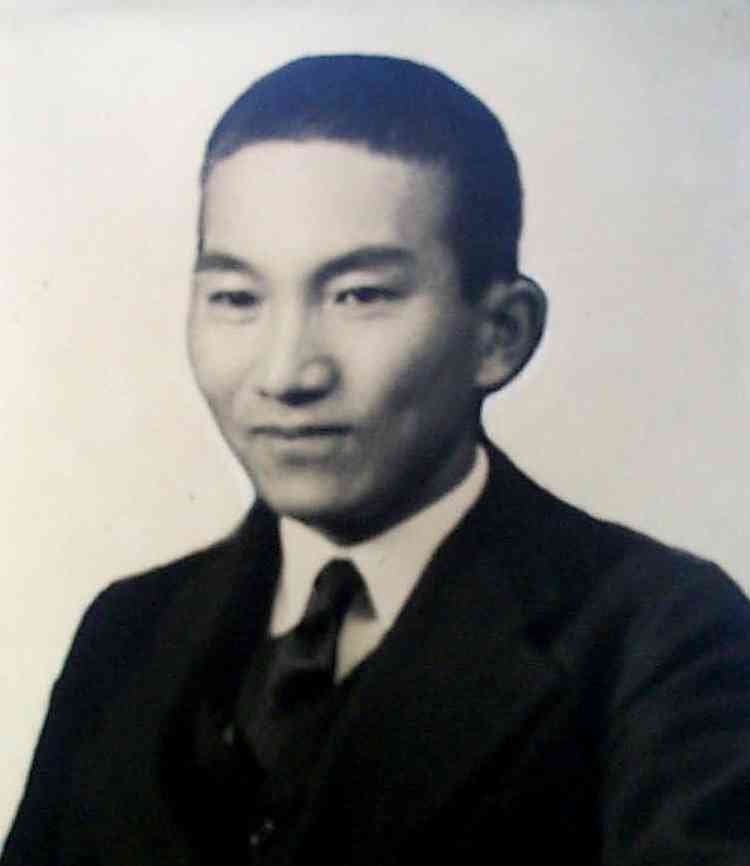

| �哇�����i1909�|1944�j

�ÒJ�Y��Y�����k���������ʐ^���f�W�^���J�����ŎB�e�AE���[���ő����Ă��ꂽ���̂����p�i2000�D3�D14�j

|

| �k�����̃z�[���ɂ͐Ό����搶�Ƒ哇�����搶�̎ʐ^���f�����Ă����B�Ό��搶�̎ʐ^�͐��ʒg�F�̏�ɁA�܂��A�哇�搶�̎ʐ^�͑䏊�ɒʂ���h�A�̏�ɏ����Ă������B�����͂��̉��Œ��q�����A�H�������A���W����������̂ł���B�������A�哇�搶�ɂ��Ă͗��̊W�҂���A���j�w���U�����������]���ꂽ�G�˂ł��������ɂ������������ꂽ�Ƃ������ƁA�܂��A����Ɏ����ێ��@�ᔽ�ɖ��ꌟ�����ꂽ���Ƃ�����A�Ƃ������ƂȂǂ��f�������x�ŁA�ڂ������Ƃ�m��Ȃ��܂܊w���E�@��������߂����Ă��܂����B ���a49�N�i1974�j3���A���łɓ��k��w���N�ސE����A���k�w�@��w�����ɏA�C���Ă���ꂽ���t�̈ɓ��M�Y�搶�i�l�Êw�j�ɗ���̈��A�����悤�Ƃ������K�˂��B���̂Ƃ��A��������N��قɘZ�N�Ԃ����Ƃ����b������ƁA�搶�Ƃ���ߕv�l�͈ӊO�Ɏv��ꂽ���l�q�������B�哇�搶���悭�����m����������ł���B ���a61�N�i1986�j8���A���k��w���{���ɂ���ꂽ�n�����Y�搶��K�˂��Ƃ��A���j�w��U�̐�y�ł�����ԓc��v�搶�i���k��w���k�A�W�A�����Z���^�[�����j�ɂ�����o������B���ԓc�搶�́u�ɓ��搶�ƈꏏ�ɑ哇�����̈�e�W���܂Ƃ߂Ă���Œ��ł��B���ɏ����Ă���ʐ^���������ɂ����܂��̂ł�낵���B�哇�͂������l�ł���B�Z���Ԃł��ꂾ���̌��т��c�����킯�ł�����B��������܂��ˁv�Ɗ��S���Ă����B

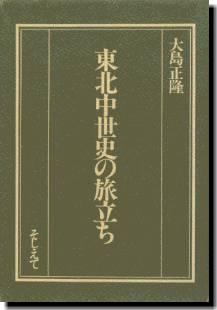

���N4���A�ɓ��搶�͕s�A�̐l�ƂȂ�ꂽ�B���͉��l���Ɉɓ��搶�ɂ��Ă̎v���o��Ԃ������d�𑗂������A����7�N��̕���6�N(1994)�A���l����v���������莆�Ƒ哇�������w���k�����j�̗������x�i�������āA1987�j�������Ă����B������ɍۂ��Ď��̘b���v���o���Ă��̖{�𑗂��Ă����������̂��Ǝv�������A���莆�ɂ��Ƃ����ł͂Ȃ��A���k��w���w���������ɓ��k��w����N��ƋL����Ă���̂����Ă̂��Ƃ��Ƃ����B�ȉ��A�哇�搶�ɂ��ď����ꂽ���莆�̈ꕔ���Љ��B �u��O�����̉^�����Ȃ����Ă��āA������ފw�Ȃ������̂ł����A���̌�A��l�̊��߂ŕ��������ĕ��w���ɓ����A���j���U���ꂽ���ł��B�M�S�ȃN���X�`�����̂��ƒ�̂����j�Ŏ��ɗ��h�ȕ��ł����B��l���Ȃ��Ȃ����������́A�哇�������Ă��ĉ���������悩�����̂ɁA�ƈ�l�Ő\���Ă���܂����B���̖{�͑哇����𐢂ɏЉ�邽�߂̖{�ł����A��l�͍Ō�̍Z���������ɖS���Ȃ����̂ł��B���A�l�Êw�u�[���ŖZ�����đ哇����̋ƐяЉ������ɂ��Ȃ��������Ƃ�\��Ȃ��v���Ă��āA�哇���S���Ȃ��Ďl�\�N�̋L�O��̌�A���j�̂���q�l���̂���`���������ďo�ł��邱�Ƃɂ����̂ł����A�o�ł������ɏI��������̂ł��B�v ���莆�ɂ́A�͖k�V�a62�N�i1987�j6��22�����ƎЉ�V�N7��31�����Ɍf�ڂ��ꂽ���]�̃R�s�[���Y�����Ă����B�͖k�V��̏��]�́A�{���ҏW�҂̉����v�����e�ł���̂œ��ɖ��͂Ȃ��B�������A�Љ�V��̏��]�ŁA���̓h���}�w�Ɗᗬ���@�x�l�C�͗l���܂ȇ����j�����������Ă��邪�A�����e���r�̉e���Ŗ{�����܂Ƃ߂���_�@��������Ƃ����NHK�̌��т͑傫���v�Ə����Ă���̂͑Ó��Ȏw�E�Ƃ͂����Ȃ��B�{���́A�e���r�̑�̓h���}���_�@�ƂȂ��Ă܂Ƃ߂��邱�ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ�����ł���B�哇�搶����w�ɓ��w�����N�ɓ���w���w���u�t�i�l�Êw�S���j�ɏA�C���Đe���������ꂽ�ɓ��搶���A�ӔN�A�悤�₭�O��̘_���W���ɒ��肷��]�T�������ꂽ�̂��A���܂��܇����@�u�[�����̎����ɏd�Ȃ����Ƃ������ƂȂ̂ł���B�ނ���A�h���}�̍��i���Ȃ����j�������哇�搶�ɂ���Ă��łɂȂ���Ă����ƌ����ׂ��ł��낤�B�Љ�V��̏��]���A�u�����o���ꂽ���@�ޏ��̂Ȃ��ŁA�����Ƃ��Ό��ɑς��Â��Ă����͖̂{���������đ��ɂȂ��v�ƍ����]�����Ă���B�Ȃ��A�{���u�܂������v�ɂ͎��̂悤�ɏ�����Ă���B �u�{���̕ҏW�ɂ��������̂́A���ԓc��v�A�����ށA��Β����A���ѐ����Ɉɓ��M�Y�̌ܐl�ł���B�ɓ��������āA���̎l�l�͐��O�̑哇��m��Ȃ����A�i�����j�����������߂�ߒ��ő哇�̘_���ɏo��A���̖��͂ɂƂ����A���̖Y���ꂽ���j�Ƃ�����ɂ�݂����点�����ƍl����ɂ��������̂ł���B�v ���̖{�ɂ́A�哇�搶�̎���A���l�s����w��w���哇�q�v�����������ꂽ�u��̊��\�哇�����̐��U�\�v�i�����O�Y��M�w�\���˂̌��x255���Ɍf�ڂ��ꂽ���́j���Ę^����Ă���B����ɂ��ƁA�哇�͖���42�N�i1909�j3��5���A��p���{�������Z�t�����E�ߎq�̒��j�Ƃ��đ�k�Ő��܂ꂽ�B���a3�N�i1928�j4������w�Z���Ȉ�g�ɓ��w�A�R�x���Ŋ��������łȂ��A�Љ��`�^���ɂ���M��R�₵���B���a6�N�i1931�j���B���ϖu����A���k�n���͕s���̂ǂ��Ɋׂ������A�����킷���߁u���B�������{�̐������v�Ɛ�`����w���w�ɔ���������������Ȃ��Ȃ������B���̃O���[�v�ƉE���w���Ƃ̑Η����ÁX���Ɍ������Ȃ�A�w�Z���͉E���w���̌�����������B���a7�N�i1932�j�Z�F����I���Ɋw�Z�������A�����e�N����w���������X�g���C�L�ɓ������B�X�g���C�L���̂��͔̂N���ɉ������ꂽ���A���N1���A���ʍ����x�@�̓X�g���C�L�ӔC�ҁE��҂Ƃ��Ċw��12�l�������ێ��@�ᔽ�̋^���Ō��������B�哇�͂��̑��ʂɂ�����ꂽ�̂ł���B�w�Z���͑���12����ފw�����ɂ����B�₪��10���͕ێ߂ƂȂ������A�哇�ق�1���͖����S�����ꂽ �B���u��ł͌���ɐ₷�鍉�₪������ꂽ�ɂ�������炸�A�哇�͒��Ԃ̕s���ɂȂ邱�Ƃ͈�؎������Ȃ������B�{�l�͈ꌾ�����̂��Ƃɂ��ĐG�ꂽ���Ƃ͂Ȃ����A�ێ߂��炢�����ɏo�������f�����Ŏ炩�畷�����b���Ƃ����B ��N�A�搶�͕�e�����ɂɐV�����������ꂽ�������V���ɐ��܂�ς��L�O���ׂ����ƂȂ����ƁA��e���̗t���ʼn�ڂ��Ă���B���N���Ɍ������J�n����A���s�P�\�Ŏߕ����ꂽ�Ƃ͂����A�R�x���Œb�����g�̂͌���e���Ȃ��₹�����Ă����Ƃ����B �u��̊��v�̖����Ɉɓ��搶�����̂悤�ɏ����Y���Ă���B��哇�̉ƒ�͖͔͓I�ȃN���X�`�����z�[���ł���Ƃ����Ă����B����͎D�y�_�w�Z�̑��Ɛ��ŁA�N���[�N���m�̒��ڂ̋������������c�������ɂ͂��܂�B�����ӎO�́w�]�͔@���ɂ��Ċ���k�ƂȂ肵���x�ɇ���h�V�凁�n�Ƃ��ċL�ڂ���Ă���̂������ł����āA�������������Ƃ��M�S�ȃL���X�g���k�ƂȂ�A�D�y�_�w�Z���ƌ�͕�Z�̏������A�����ƂȂ�A�D�y�Ɨ������n�݂��āA���̖q�t�ƂȂ����ЂƂł���B�v ���a10�N�i1935�j�A�˖{�Փ�̐����u�`�W��A�M���V���ꌤ����ɎQ�����A�܂��A���c���j�Ɏt���������w���w�Ƃ������Ƃɒ��ڂ������B���N�A�����ȋ������莎���ɍ��i����B���N4�����k�鍑��w�@���w���ɓ��w���A���j�w���U�A�Óc�Ljꋳ���A��c��g�u�t�Ɏt������B�܂��A����w����N��ŐΌ��������̌O������B���a14�N�i1939�j3���ɓ��k�鍑��w�𑲋Ƃ��A4������w���j����������ƂȂ�B���̊Ԃɓ��k�n���̎R�C�̖����Ɋւ��镶�͂������Ă���B���܃G�X�m�E�A�[�P�I���W�[�̕���Œ��ڂ���Ă���}�^�M�ɂ��Ă��ڂ����q�ׂĂ���B �u�܂������v�ɂ́A�u�R�������A������h�̊���k�Ƃ��Đ_��M���A�l�����������̐N�̐l���Ƃ����ꂽ�˔\�́A�ނɐڂ���l���䂫�����ɂ͂����Ȃ������B�����ێ��@�ᔽ�Ƃ����A�����Ƃ��Ă͌���I�ȑO���ɂ��S�炸���k�鍑��w�ɓ��w�ł����̂́A�����̖@���w�����Ό��������̗����ɂ��Ƃ��낪�傫�������v�Ƃ���B�哇�搶�����j�w���u���ɂ��������̂́A���c���j�̖����w�Ƃ̏o��ɂ��Ƃ��낪�傫���������A���̎���ɎЉ��`�^�����s���A�e���������č��܂𖡂�����l�����ɂ́A���c�̖����w�ɐS���A�햯�̐����ƐS�̒T�����u�����l�����������Ƃ����B ���a10�N�i1935�j���珺�a12�N�i1937�j�܂ł̊Ԃɔ��\���ꂽ�u�іL�E�����̗l�B�v��іL�R�Ƒ��^���̂��Ɓv(�w�R�����x38�`40�A43)�A�u���҃����G�L�v(�w��䋽�y�����x7-12�j�́A�����ɂ��o�R�ɔM�������l�炵���݂��݂����������Ɠ��@�͂ŏ�����Ă���B�哇�搶�́A�����ɂ����j�����ɐ�ăt�B�[���h�����ɂ�閯�����������Ȃ��Ă���ꂽ�B���́A�t�B�[���h�������d��l�Êw���U���A�ŋ߂͖����l�Êw�I�Ȍ����ɌX���Ă��邾���ɁA�{����ǂ�Ő��I�ɂ��哇�搶�ւ̊S��[�߂��̂ł���B�{���f�ځu�哇�̊w��ɂ��āv�i���сE��E���ԓc�j�́A�іL�R�[�̒��҃����ɂ����锼�E���_�̎��������̂ɂ��Ă̍l�@����w�Ԃׂ��_�͂܂��Ƃɑ傫���Ƃ��āA�ȉ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B ������ɂ����铌�k�_���j�̌��������̑哇�̘_�l����w�Ԃ��Ƃ��������Ȃ�A���傫�Ȗ��肪�����炳��邱�ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ����B�����Ȃ��Ƃ��A�����_���j�Ɋւ��邩����́A���̊��������B�v ��w�𑲋Ƃ������a12�N�i1937�j���A�哇�搶�̊w��I�S�������w���狷�`�̗��j�w�ւƈڂ��Ă����i���Ƙ_���u���̔_���̐����W�J�ߒ��v�j�B���a14�N�i1939�j�ɔ��\���ꂽ�u�C��̐_�v�i�w�����x617�j�́A�O�N�ɍs��ꂽ���c���j�̊C�������ɎQ�����A�������B���茧��ˌS�̊C���Ŗ����������s�������Ƃ����f���Ă��邪�A�P�ɎR����C�ɊႪ�]���������ł͂Ȃ��B�B�̏ĉi�^�N�q�j�M�����{�C�C�^�̔��W�ɂƂ��Ȃ��ĒÌy�A����ɂ͏����p�ɂ܂ŋy���Ƃ��Nj�����Ă��āA�C��̐_����{�C�C�^�j�Ƃ̊֘A�ʼn𖾂��悤�Ƃ���u�����f����B���������̐��ʂ���j�I�ɉ��߂���ꍇ�A���̉��߁E�����͓��R�̂��ƂȂ�����j�w�I���@�ɂ���Ď�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�����w���l�Êw�ɉ��p����ꍇ�����l�ł���j�B���̘_�l�̖����ɏq�ׂ�ꂽ�u�ꍑ�����w�̌��E�v�͐��E�I����ɂ�閯���w�ɔ�r���Ă̔����ł��邪�A���j�����Ƃ��Ă̖����w�̕��@�I���E�ɂ��Ă��哇�搶�͎��o���Ă���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��B���a15�N�i1940�j�ɏH�c�ƕ����̐�����S�����邱�ƂɂȂ����̂́A�����j�w�̐^����̌������D�̋@��ł���A�����j�����ɂ� ������i�ނ��Ƃ�����Â����Ƃ����悤�B ���a16�N�i1941�j4���������N���h�ɂɓ���A��y�̎w���ɂ�����B���ꂩ��킸���O�N�̊ԂɁA���k�n���̒����j�Ɋւ����ʂ̘_��6�҂\�A�����\���e1�҂��c�����B �u�哇�̊w��ɂ��āv�ɂ��A�u���q����̉��B���玁�\���{���H�����̈�l�@�\�v(�w�����x9-��A1941�j�́A�����A�Έ�i�搶�ɂ���Ė{�i�I�ɓW�J�����A���{�ƍ��ɂ̊W�ɂ��Ă̌����̐����Ȃ��A�O�ꂵ���j���ᔻ�Ɨ��j�F���̐[���������Ă���B���\���̊W�������āA���ɁE���ɗ̂Ȃ�тɍݒn�̎�̌����W�ł͖Y���ꂽ���݂ł��������A���̕���̌ÓT�Ƃ��Ĉʒu�Â�����Ƃ����B�u���B���玁�l�\����n���Ɨ]�ڋL�^�𒆐S�Ɂ\�v�i�w��䋽�y�����x13-4�A1942�j�ł͎茘���n���l���s���A���̌��_�͌��݂��ʐ��I�ʒu���߂Ă���B�������A�n���l�̌��ʂ��ӂ܂��āA���玁�����̈ɒB�h�Ƒ��h�̑Η��A�ɒB���̓��k���s�̎j�����яオ�点�Ă���B���j������I�ɏ��҂̑����猩��̂ł͂Ȃ��A�s�҂̎��_�ɗ����Ȃ���A�B��Ă������͓����̑��݂𖾂炩�ɂ���Ƃ����p�����A���̘_���ɂ����Ă��⊶�Ȃ���������Ă���B ����H�ɉ�����ߐ��喼�̐����̈�ߒ��\�ŏ�`���ƈɒB���@�\�v(�w�����x8-2�A1941)�A��k���喼�̐����ߒ��̈�f�ʁ\������𒆐S�Ƃ���l�@�\�v(�w��c���m�Ǔ��L�O���j�_�W�x1942)�A��ɒB���@�̏��c���Q�w�v(�����\�j�Ȃ�тɁu�c���ܔN�̉��H����\�փ������̗��j�I�Ӌ`�\�v�i���j�n���x82-5�E6�A1943�j�́A����������15�N�ȏ�o�߂��Ă���悤�₭�p���_���������قǂ̐�쐫������Ă����B�Ō�̔��\�ƂȂ����u�c��5�N�̉��H����v�́A�哇�搶�������\�_���ɂ����Ď肪��������̓������W�A���H�̒������������͂̈��͂���ď��߂ċߐ��I�Ȏx�z�̌n�𐮂��邱�Ƃ��ł����Ƃ��闝�_�I���B�_�������Ă���B1960�N��ɔː��j�����ɂ����Ē�N���ꂽ�������A����20�N�����哇�搶�ɂ���Č��������Ă������ƂɂȂ�B ���a16�N(1941)�A�w�������Óc�Lj�搶�̖��`�Ŕ��\���ꂽ�u�H�c�ƕ����ɂ�镶�\�E�c�������k���C�^�̌����v�i�w�Љ�o�ώj�w�x1-3�E4�j�́A�哇�搶�̘_���̂Ȃ��ōł��悭�m���A�����p����Ă����B�H�c�ƕ����Ƃ����̂́A�������O�t�̋��ˎ�H�c�q�݉Ƃ̕������w���A���a14�N�i1939�j�ɓ��k�鍑��w�Ɋ������A���H�j���������ɂ����Đ������i�߂�ꂽ���̂ł���B���̘_���́A���̂����̊C�^�W�j���𒆐S�ɋߐ������k���C�^�̈�[���l�@���Ă���B�����ɂ́A�u�{�_���͕����Ȑ��_�Ȋw���������̕⏕�ɂ�錤���ł����āA�X��\�̖����ȂĔ��\�������A�]�͗B�����̑�j�ƕ��j���w�������݂̂ŁA���w�m�哇�����N�̓w�͂ɂ��Z�ߏグ��ꂽ���̂ł���v�Ɩ��L����Ă���B �{�����ҏW�҈ȊO�Ɋw��łǂ̂悤�ɕ]������Ă��邩���q�ϓI�Ɏ��������ɂ��āA���ԓc�搶�ɂ�����������Ƃ���A�Έ�i�搶�ɂ��V���Љ�i�j�w�G��96-12�A1987�j�ƖԖ�P�F�搶�ɂ��u������j�Ƃ̐��U�\�哇�����w���k�����j�̗������\�x�v�i�w�̕����j�x6�A���{�G�f�B�^�[�X�N�[���o�ŕ��A1989�j�̃R�s�[�𑗂��Ă����������B �Έ�搶�́A�哇�搶�̑��Ƙ_���ɂ����āA�u�����w�Ɨ��j�w�������Ȃ�W�J���������̂��A�傢�ɋ������Ђ����_�ł��邪�A�c�O�Ȃ���{���ł����m�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B�����������z�����������A���ԓc�搶�̂��莆�ɂ��A�哇�搶����������Y�搶�Ɍ��悵�����_��2�N�قǑO�ɓ��肵�A���k��w�}���قɎ��߂��Ƃ������Ƃł��邩��A����A����ɂ��Ă��w�j�I�Ȍ������Ȃ���邱�Ƃ����҂������B�܂��A���]�̖����ɂ����āA��Ε�c�����͑哇���Ɠ��w�͓��N�ł���A1930�N�A�Z�F��G���ɔ��\�����_���ɂ���ĎG���͔����֎~�A�Ε�c���͖�����w���������B���̌�̐Ε�c���̊w��Ƒ哇���̊w��Ƃ��r���{�����Ђ��Ƃ����Ƃ���̓ǂݕ��ł��낤�v�ƁA�����[����Ă����Ă���B �Ԗ�搶�́A���]�̒��قǂŎ��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���j�w�̌����ɑ����Ă����A���B���玁�Ɋ֘A���āA�������ɓ��ɂ���؏隬�A�����������̔�Q�Ȃǂ̍l�Êw�I�Ȕ��@���ʂɒ��Ⴕ�Ă���_�A�n���A�Ɠ`�A�`���I�ȋL�^���c���ɋ�g���A�]�ˎ���ɓ����Ă���̋L�^�������Ă��邱�ƂȂǁA���݂��Ȃ������j�w���\���ɏ������Ă���Ƃ͂������������哇�͍L���Ƃ肠���A���̗��j�����\�����Ă���B�܂��A�����w�̒����ɂ��Ă݂Ă��A�c���A�R�A�C�A��A���A���l�̐������̂��̂̑��l�Ȏp�ɁA�������̂Ȃ��ڂ��������哇�̃��|�[�g�́A���炭���̎�̖������Ƃ��āA�Q�������ꂽ���̂Ƃ�����̂ł͂Ȃ��낤���v�ƁB������Ղɂ��Ă���X�I�Ȕ��@�������S���I�ɍs���Ă��錻�݁A�܂��ɑ哇�搶�̎���Ǝ����A�������ƓI�m���A�����͂Ə��q�͂Ȃǂ����j�����ɋ��߂��Ă���Ƃ����悤�B ���a18�N�i1943�j�ɒ����E���N�̟݊C����Վ��@���s�ɏo���������A�A����A���N���Q���A9���ȍ~�A��t�����Y�ɓ]�n�×{�B���a19�N1��22���A�×{��ɂ�����34�Ƃ����Ⴓ�Ő������ꂽ�B �݊C�g�߂�ڑ҂����q�@�Ղ̌��n�A�ΐ쌧�x�������Y�`�ŁA���͓ꕶ�����Ղ̔��@�����ɏ]���������Ƃ�����B�哇�搶�����������݂������Ȃ�A�����Ώۂ��Ñ�ɂ܂ōL���A���ܗ��s�̟݊C�������ɂ��v�����ꂽ���Ƃł��낤�B �哇�搶������ΔN��̈ɓ��搶�́A�吳14�N�i1925�j�S���ɑ���w�Z���ȉ��ނɓ��w�A�哇�搶���������w�Z�ɓ��w�������a�R�N�i1928�j4���ɓ��k�鍑��w�@���w���i���j�w��U�j�ɓ��w���ꂽ���A�ɓ��搶���R�x��̃����o�[�ł������B�������A�哇�搶���×{�E�������ꂽ�O��Ɉɓ��搶���x���j�̂��ߓ��k��w�t���a�@�ɓ��@�i1942�`43�N)�A���a19�N(1944)4���ɑ哇�搶�̂���������������Ɍ}���čs��ꂽ�Ǔ�����2������ɍē��@�A���a21�N1946�j�ɂ͋��s���`��p���Ă�����(�u�ɓ��M�Y�搶�N���v�w�ɓ��M�Y�搶�Ǔ��l�Êw�Ñ�j�_���x1999)�B�ӔN�Ɏ���܂ŁA�ɓ��搶�̋����ɂ́A��܂������F�ɑ��錾���s�����������v�����������ɈႢ�Ȃ��B ���a20�N�i1945�j4��4�����܂�̎��͐���S���ڂɂa29�����ґ��ɂ���P���g�̌��h���A���Ƃ͊D���ɋA�����B���N8��15���ɊJ�Â����I��L�O�̉́A���̔N��ł�����B���e�����P�ΔN��̑哇�搶���V�ɏ����ꂽ�̂́A�������܂��O�N�̂��Ƃł������B���ꂩ�甼���I�ȏオ�߂��A���j���ȏ��E�����Q�q�E�L���@�����ŗh�������A�哇�搶���A���Ƃ̉߂��̋]���ɂȂ��Ė����k�߂Ȃ�����A�O�ꂵ���j���ᔻ�Ɨ��j�F���ɂ���Ē����j�����ɐ��I�ȋƐт��c���ꂽ�A���̐��������ڂ݂邱�Ƃɐ[������I�Ӌ`��������B �i�����N�v�C2003�F�u�Ǔ��@�哇�����搶�v�w���k��w�L���X�g���N��\�ܔN���x�C309-316�C���ρj

�y�NjL�z2008�N12���A���ԓc�搶���牺�L�_���̃R�s�[�������Ă����B �@�����q���C2008�C�u���k�����w�O��̑哇�����v�C���k�����j��������C18�F1-16�D ���̘_���ł́A�哇�������u�n�n�҂ł���L���b�v�v�ł��������ǂ̈���ŁA1933�N4���ɑފw�����ƂȂ������i�����ܓ��j�F�v���ɃC���^�r���[�i2006�N�j�����Ƃ��̗l�q���Љ��Ă���B�܂��A�����ێ��@�ᔽ�����Ō�������A�u�]���v�����w���́u�C�{�c�́v�Ƃ��Ĕ����������a��ɂ��Ă̏ڂ����L�q������B����ɁA�����\�̑��Ƙ_���u���̔_���̐����W�J�ߒ��v�ɂ��Ă�������Ȃ���Ă���B |

|

| ���k��w����N��ق́A1990�N�i����2�j��ˁi�����Ƃ�j���ɐV�z�ړ]�������B���̌o�܂ɂ��ẮA�n�����Y���w�k���@������̌𗬎j�x�i�쑋�ЁC1998�j�ɏЉ��Ă���B |

���k��w����N��ف@�k���� ��982-0027�@���s�������˒��W�|�P�@ �d�b�@022-249-3564 �����I�l�ɂ��Ă͏�L�ɂ��⍇�킹���������B ���݁A���q�w���⑼��w�̊w���E�@���̓������F�߂��Ă��܂��B |

| ����Ђ܂�蕽�a������ | ���M | �M�ҁ@�����N�v |

�@